俳句的生活(263)-蕪村(19)郷愁の詩人ー

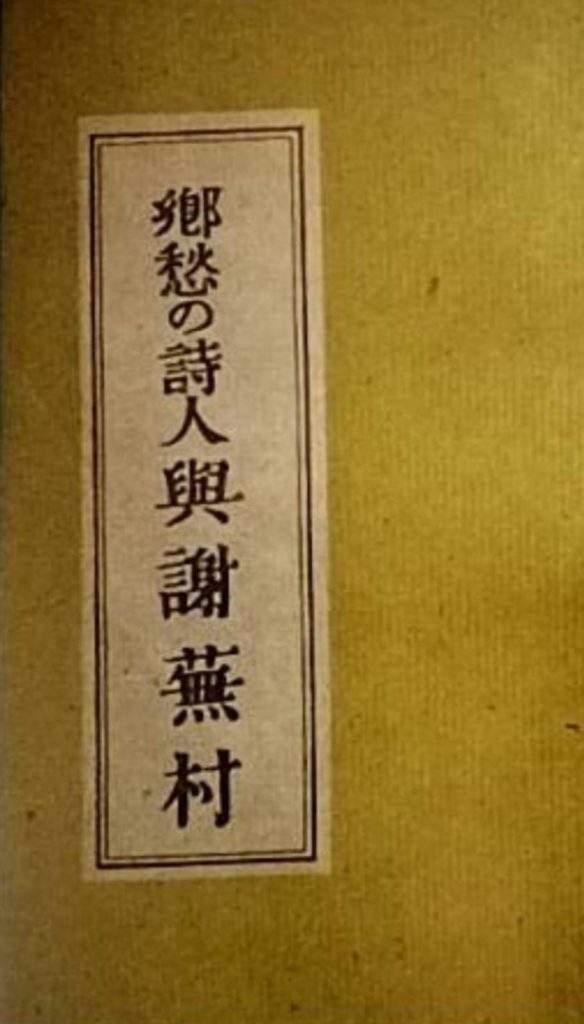

蕪村の俳句については、それを評するものが幾つかありますが、私にとって一番ぴったりするものは、昭和11年に書かれた萩原朔太郎の『郷愁の詩人 与謝蕪村』というものです。

”郷愁” という言葉は、ヘルマン・ヘッセの処女作『ペーター・カーメンチント』の最初の邦訳のタイトルとなったもので、別の邦訳タイトルとなった『青春彷徨』が示すように、たゆたゆとした青春時代を描いた作品です。

朔太郎はこの評論の「序」で、子供の頃より俳句というものに馴染めず、唯一例外であったのが蕪村の句であったと記しています。

評論では100を超える蕪村の句を評解していますが、以下その内の二つを示します。

遅き日のつもりて遠き昔かな

蕪村の情緒。蕪村の詩境を単的に咏嘆していることで、特に彼の代表作と見るべきだろう。この句の咏嘆しているものは、時間の遠い彼岸における、心の故郷に対する追懐であり、春の長閑な日和の中で、夢見心地に聴く子守唄の思い出である。そしてこの「春日夢」こそ、蕪村その人の抒情詩であり、思慕のイデアが吹き鳴らす「詩人の笛」に外ならないのだ。

春の暮家路に遠き人ばかり

薄暮は迫り、春の日は花に暮れようとするけれども、行路の人は三々五々、各自に何かのロマンチックな悩みを抱いて、家路に帰ろうともしないのである。こうした春の日の光の下で、人間の心に湧いて来るこの不思議な悩み、あこがれ、寂しさ、捉えようもない孤独感は何だろうか。蕪村はこの悲哀を感ずることで、何人よりも深酷であり、他のすべての俳人らより、ずっと本質的に感じやすい詩人であった。したがってまた類想の句が沢山あるので、左にその代表的の句数篇を掲出する。

今日のみの春を歩いて仕舞けり

歩行歩行もの思ふ春の行衛かな

まだ長うなる日に春の限りかな

花に寝て我家遠き野道かな

行く春や重たき琵琶の抱ごころ

この二つの句だけで朔太郎は、”情緒” ”心の故郷” ”抒情詩” ”詩人” ”ロマンティック” という言葉を使い、郷愁をさそう蕪村句を評論しているのです。

一方で朔太郎は、子規たちが評価した蕪村については、次のように反駁しています。

かつて子規一派の俳人らが、その独自の文学観から鑑賞批判したところを、無批判に伝授している以外、さらに一歩も出ていないのである。そしてこれが、今日蕪村について言われる一般の「定評」なのである。試みにその「定評」の内容をあげて見よう。蕪村の俳句の特色として、人々の一様に言うところは、およそ次のような条々である。

一、写生主義的、印象主義的であること。

一、芭蕉の本然的なのに対し、技巧主義的であること。

一、芭蕉は人生派の詩人であり、蕪村は叙景派の詩人である。

一、芭蕉は主観的の俳人であり、蕪村は客観的の俳人である。

”独自の文学観” とは客観主義を指しています。私たちも蕪村の句は ”絵画的” であると教わって来ましたが、朔太郎はそのような視点からの捉え方ではなく、”抒情的” としたのです。即ち ”郷愁” をもたらすものであると。

子規たちは、”客観” とか ”写生” ということに拘り過ぎました。虚子によってそれは客観写生となり、今では ”絶対的客観写生” を標榜する俳人もいるほどです。俳句は詩であり、詩趣を備えたものでなければなりません。要はバランス=調和が大事ということでしょう。

萩原朔太郎は、大正時代に近代詩の新しい地平を拓き「日本近代詩の父」と称される詩人です。代表詩集に『月に吠える』があります。詩人の評する蕪村論には、子規たちには無い近代詩の香りが漂っています。

月に吠ゆ我青春の資本論 游々子