満蒙への道【39】-暴支膺懲ー

“-皇軍遂に膺懲の兵を進む 全29軍掃滅を期し総攻撃開始さる-

(北平特電28日発)我が最期通牒において27日正午を期限とせる盧溝橋、八宝山第37師撤退は遂に支那側において何等の誠意を示さざりしため(中略)是亦遂に支那側の誠意ある実行を見るを得ず、却って市中に兵力を増大し抗日準備を厳にする等交戦の気構え明らかとなったため、ここに我軍は29軍全体に対し愈々総攻撃を行ふべき最期の事態に到達、膺懲の火蓋を切った。(下略)”

{昭和12年7月29日 東京朝日}

“-隠忍を捨てて断固膺懲 今暁・政府重大声明 緊急閣議で遂に一決-

声明全文(15日午前1時半政府発表)(中略)此の如く支那側が帝国を軽侮し不法暴虐至らざるなく全支に亙る我が居留民の生命財産危殆に陥るに及んでは、帝国としては最早隠忍その限度に達し、支那軍の暴戻(ボウレイ)を膺懲し以て南京政府の反省を促す為今や断固たる措置をとるの已むなきに至れり。(下略)”

{昭和12年8月15日 東京朝日}

“-暴支膺懲の所信・政府闡明(センメイ)す 支那なほ反省せずば長期戦も辞せず 近衛首相の施政演説-

{昭和12年9月5日 東京朝日}

“-歴史共同研究-

「日中歴史共同研究委員会」の報告書が31日、公表された。2006年の委員会設置以来、3年以上にわたった議論には日中関係の「トゲ」となってきた両国の歴史認識の溝に加え、政治体制の違いも強く影を落とし、日本側関係者には脱力感も残った。(中略)日本側が「わずかに譲った」とみなす(筆者注:中国側の譲歩として)のは、日中戦争の引き金となった盧溝橋事件で、中国側論文も「偶発性」に触れたこと程度だ。(下略)”

{平成22年2月1日 読売新聞}

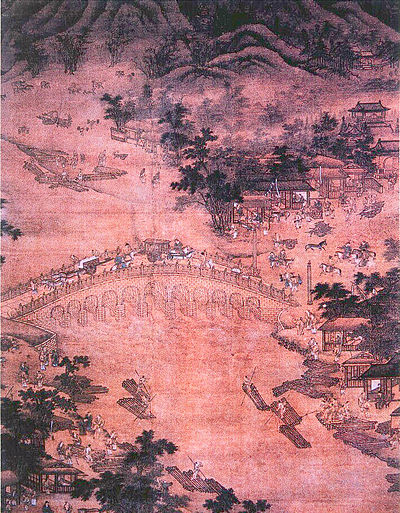

北京の南西15km、盧溝河にかけられた全長226mの石造りのアーチ橋、

傍らには乾隆帝の書いた碑石「盧溝暁月」があり、

共産中国による抗日記念館が建てられています。中国音ではルーゴウチャオと発音する盧溝橋がその橋です。筆者(游々子)は1992年に、北京市内よりタクシーを取りここを訪れましたが、当時はまだ観光化されておらず、日本人は皆無で、まばらに中国人を見るのみでした。

盧溝橋はマルコ・ポーロがフビライ・カーンの命をうけて4ヶ月の西方旅行に出かけたときに通った橋で、そのときの印象を東方見聞録の中で “世界中どこを探しても、これに匹敵するものはないほどの見事さ” と書いています。陳舜臣氏の「小説マルコポーロ」では、日本に遠征する元の江南軍司令官をマルコはこの橋で見送ったことになっています。元の日本遠征から650余年後、この橋をはさんで起こった日中両軍の銃撃戦が日本を破滅に追い落とす引き金となりました。

事件発生直後は不拡大の方針であった参謀本部および政府でしたが、紛争の局地処理に失敗したのち、さかんに “膺懲” という言葉を使い始めました。次に修飾語付きの目的語が加わり “暴戻なる支那軍を膺懲” となり、四文字に縮められた “暴支膺懲” が現在にまで伝わってきています。辞書によると、暴戻の “戻(レイ)” の意味は「ひどく悪いこと」だそうで、“暴戻” は「乱暴で道理にそむくこと」、“膺懲” は「うってこらしめること」となっています。

軍の拡大派の主張は「一撃論」というもので、げんこつで喧嘩相手の頭を一発殴れば、相手は簡単に降参するであろう、というものでした。「一撃論」も「膺懲」も当時の日本人の中国人に対する優越意識のあふれ出た思想ですが、当時の日中の軍事力は、中国がドイツやチェコから機関銃を主とした武器輸入をしていて、6年前の満州事変の時ほどにひらきはなく、盧溝橋のあと2、3ヶ月後には早くも新聞において、戦死の報道が多くされるようになっています。“一撃” によって相手を屈服させることに失敗した日本は、近衛首相の驕りと見通しの甘さそのもので、“われ蔣介石を相手にせず” 声明によって、和平交渉の相手を見失い、長期消耗戦の泥沼に入ってしまいました。

ところでもし “膺懲” を受ける側あるいは第三国がしたたかに、事件拡大を意図し誘導していったとすれば、“膺懲” を声高にさけび泥沼にはまり込んでいった側の稚拙さ・戦略のなさは計り知れないものがあるでしょう。

盧溝橋事件の発生を受けて、それが日中の長期消耗戦になることを最も強く望んだのはソ連でした。事件発生後、ソ連は早くも8月21日に、国民党政府との間に不可侵条約を結んでいます。中ソ不可侵条約がそれで、当時の日本では「ソ支不可侵条約」と呼んでいます。このソ支不可侵条約についての情報が初めて新聞に登場するのは8月24日(東京朝日)でした。それはフランス急進社会党機関紙による北支権益と代償にソ連が武器供与するという密約を暴露したもので、“ソ連は今回の日支事変に重大関心を有たざるを得ないが、国内情勢の為積極的行動に出づる事を困難としている。しかし裏面においては密かに暗躍をなしつつあり、その活動方針は共産主義宣伝委員ならびに専門技師の派遣、武器供与であって、先月末までに既に武器の供与は、飛行機三六二台、戦車二百台、大砲四三〇門、重機関銃千五百挺に達し” と報道しています。

これだけの武器援助は、現在のNATOによるウクライナへの支援に匹敵するものと言っても良いものでしょう。

次に報道されたのは8月29日(東京朝日)で、「ソ支不可侵条約 締結説伝わる」というタイトルの記事です。

そして8月29日の国民政府による発表をうけて、8月30日(東京朝日)に、“ソ支不可侵条約成立 南京政府全文を発表” というタイトルで報道がなされました。更に国民政府外交部が出した声明では、“本条約の規定は甚だ簡単であり、その性質において全然消極的であり、単に相互の不可侵と相互に侵略者に対する不援助を誓約することにより平和を維持せんと企図するものに過ぎぬ” と主張しています。同時に、国民政府外交部声明に対する日本外務省の見解をも報じていて、“身勝手な戦争排撃 誠に笑止千万” というタイトルで、“支那側が今次事変勃発以来、帝国に対し度重なる挑戦行為に出ながら、今更ソ連邦との間に所謂不可侵条約なるものを締結し国際紛争解決のため戦争に訴へる事を排撃する云々と称している事は寧ろ笑止である。コミンテルンが日本を当面の敵として準備を進めている事は、一昨年七月のコミンテルン大会の明らかに宣言している通りであって、コミンテルンはこれにより東洋平和を撹乱せんと企図しているのであるが故に、支那側がコミンテルンの魔手に踊らされている事は支那自身のためにも又東洋平和のためにも最も好ましからざる処であり、帝国は終始一貫これに対し支那側の反省を促して来た” というものです。

9月に入ると、この条約が国民政府が発表したような、消極的な単なる不可侵条約に留まったものではなく、軍事提携を含んだものであることが垣間見えてきました。9月6日東京朝日は “軍事提携を強化 ソ連愈々全面的援助” のタイトルで、“ソ支協力は着々具体化し(中略)信ずべき筋の情報として南京において(中略)ソ支軍事密約が折衝中と伝えられ、その骨子は次の如き五項目よりなるといはれている。

- 支那はその国内におけるソヴエト地区を正式に認める事

- 従来ソヴエトが中国共産軍に対してなせる援助を中央軍になす事

- 抗日戦争に関する限りソ支両国は合作提携す

- 支那は日本が政治的ならびに経済的に困憊(コンハイ)するまで最期抵抗をなす事

- 支那はソ連の同意なくして日本と講和をなさざる事

” と報じています。

ところで、コミンテルンとはソ連共産党指導のもとで世界革命をめざす国際組織ですが、その第7回大会が、昭和10年7月にモスクワで開かれています。そこでは共産主義化の攻撃目標として選定されたのがドイツと日本で、さらに日本の共産化のためには中国を重用するということが秘密裏に決められていました。

このコミンテルンに対抗して昭和11年11月にドイツと日本の間で締結されたのが日独防共協定です。このような背景の中で、ソ連は中国と軍事提携を秘密協定として含む「ソ支不可侵条約」を結んだのです。

ソ連によるこの軍事援助は、シベリア鉄道で運ばれた貨車荷をトラックに移し替え、新疆を通過し蘭州へと輸送されました。この道は古代のシルクロードでもありました。使用された貨車、トラックはともに5000車両以上で、輸送に携わったソ連人民は4000人以上と言われています。ソ連による軍事援助は昭和16年6月に始まった独ソ戦により終結するのですが、約4年間における軍事援助の数量は、様々な資料から推測して、飛行機1000台前後、大砲1200門以上、機関銃9000挺以上、トラック1500台以上というものでした。戦闘員としてはソ連飛行士700人以上が実戦参加し、200名以上の戦死が記録されています。

本稿 ”北進南守か南進北守か” で帝国国防方針について触れましたが、昭和11年には4回目で且つ最期のものとなる国防方針が策定されています。ここで規定された想定敵国は、大正12年のものからソ連を米国と同じく第1位の想定敵国に引き上げたのですが、支那事変とは、実に想定敵国1位、3位の連合と戦ったのです。途中からはビルマ、インド方面からの米英による援蔣ルートが加わり、こんな多数の敵国相手の長期消耗戦に日本が耐えられるはずもありませんでした。

2005年、文化大革命を扱った「ワイルド・スワン」の著者ユン・チアンが、10年以上の歳月をかけて執筆した「マオ 誰も知らなかった毛沢東」が刊行されました。事変を拡大させていったのはスターリンの手先として国民党軍に潜り込んだ張治中という司令官による、という内容のものが赤裸々に記述されています。状況証拠的には、コミンテルンの企図に100%符合するだけに、筆者はこれが真実であっても何ら不思議ではないと思っています。真実として検証されるには、物的証拠が必要ですが、これには共産党の一党独裁が終焉し、過去の文書を含めた情報公開がなされて初めて可能になることで、これにはあと100年を必要とするでしょう。現在はまだ日中共同歴史研究にみられるように、中国側は盧溝橋事件の “偶発性” を認めた段階にすぎません。最初の発砲とその後に事件を拡大させていったのが同じ勢力によるものであったのかどうか、こうしたことが解明されていけば、日本外交の稚拙さが明確になり、併せて国益がぶつかり合う国際政治のなかでしたたかに生き抜くための知恵も生まれてこようというものです。

それにしても、と嘆息を禁じえないのは、政治は結果が全てであるからです。敗北してしまった後で いくら相手の策略を非難してみても もはや手遅れです。挑発に乗らなかった例として筆者が思い起こすのは、五丈原での魏軍の戦い方です。司馬仲達の用心深さの幾分なりとも当時の日本の指導者に備わっていればと思わずにはいられません。たとえ日支事変の発生とその拡大がコミンテルンの手先による挑発であったとしても、その挑発に乗って敗北を喫した日本の指導者には敗戦責任を負う義務があることは 疑いの余地がありません。

老子の第六十三章第五行に “報怨以徳” なる言葉があります。“怨みに報いるに徳を以ってす”、このフレーズは史記の伯夷列伝の中にある “暴を以って暴に易(カ)え” と思想的に対極をなし、日本降伏直後の蔣介石の演説で引用されて、道義的にもこの戦争には負けたと多くの日本人は実感したものです。暴支膺懲と報怨以徳、この二つの四文字熟語を、破滅と復興の象徴として、日本人は忘れてはならないと筆者は思うのです。