満蒙への道(5)-奉天か鉄嶺かー

厳冬の駿馬いななく出陣式 游々子

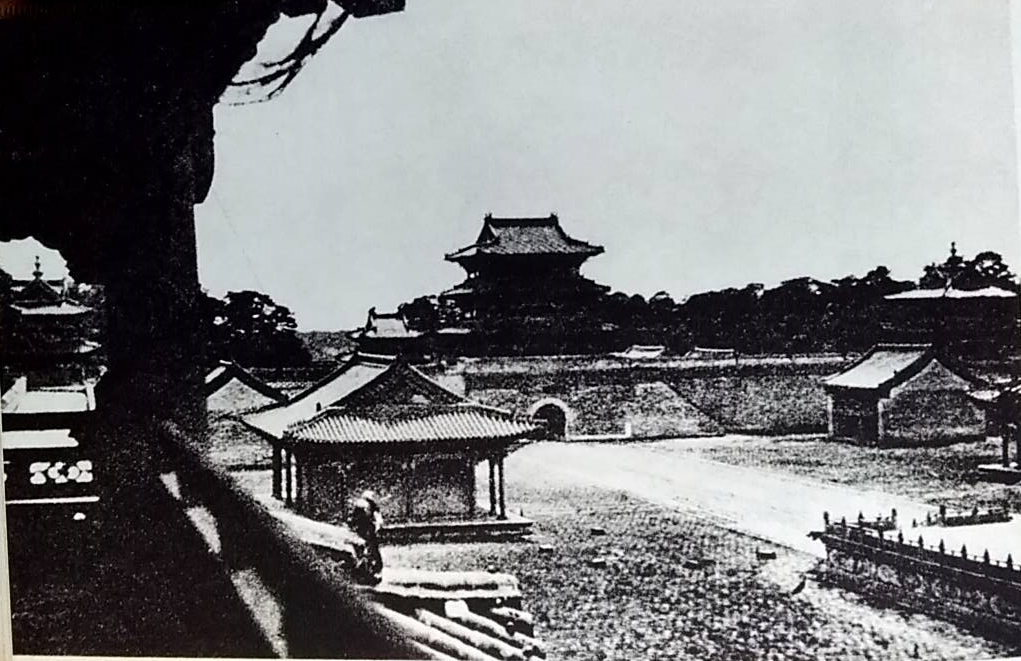

奉天は現在の瀋陽市、清朝を作った満州族の故地です。奉天には、清朝皇帝の陵や、古塔など多くの遺跡が遺されています(添付1,2)。その奉天を巡って、日露戦争最後の陸戦が、明治38年2月下旬から3月上旬にかけて戦われました。奉天の会戦と呼ばれる、日露合計で50万人の大部隊による、満洲の平原での大会戦でした。日本軍が奉天に入城したのは3月10日で、その日は昭和20年まで、陸軍記念日として、5月27日の海軍記念日と併せて、大日本帝国の最も栄光ある記念日となっていました。

奉天の会戦に入る前、日露両軍は、沙河をはさんで、100kmにも延びた戦線で対峙していました。沙河の対陣と呼ばれるものです。この時点で、大山巌を総司令官とする日本軍の首脳が頭を痛めていたのは、ロシア側が決戦の場所を、奉天と定めているのか、それとも10km北の鉄嶺に一旦退却して、そこを決戦場にしようとしているのか、掴めていなかったことです。遼陽をはじめとするこれまでの会戦で、ロシア側は予定の退却であるとして、日本軍を満州の奥地へ奥地へと引き込んでいました。この戦略は、ナポレオンのモスクワ遠征を打ち破ったクトゥーゾフ将軍の戦略を想起させ、悪夢に似たものを首脳陣に突き付けていました。日本軍には、あと一度の会戦分しか砲弾の備蓄がなかったからです。

そこで日本軍は、建川中尉を長とした6名の挺身騎兵斥候を、前線の左翼より敵陣深く侵入させ、鉄嶺の情勢を探って、右翼より帰還する作戦を、旅順を陥落させた後に敢行しました。「敵中横断三百里」という本にもなっているものですが、斥候隊は、以下の二つの事実を掴んで、ロシアは鉄嶺ではなく、奉天を決戦場としているという報告をなしています。

① 鉄嶺の北から到着する列車は、貨物を鉄嶺で降ろすことをせず、兵員を少し休ませただけで、そのまま奉天に向かい、鉄嶺駅から夥しい数の兵員と装備が、列車で奉天へ運ばれている。

② 鉄嶺の近辺での防御工事は、大規模なものになっていない。

この報告が日本軍の司令部にもたらされたのは1月28日です。そして、2月22日、大山巌総司令官は、今度の決戦は日露戦争における関ケ原であるとの訓示を全軍に発し、総攻撃に移っていきました。

ところで、この斥候隊の活躍は、3月3日の東京朝日新聞に、”ある任務を帯び鉄嶺付近に深入りし某氏の談に、” で始まる ”鉄嶺奉天の敵備” という記事で、ほぼ斥候隊の報告と同じ内容のものが書かれています。ロシア側の ”軍事概観” では、総司令官であったクロパトキン大将は、当初は鉄嶺にまで退却することを考えていたが、旅順が陥落したことにより、急がざるをえなくなった、となっています。

一進一退の状態であった奉天の会戦は、3月7日に起こった南からの砂嵐で、ロシア軍は戦闘不可能となり、突如退却を始めます。奉天駅から東清鉄道を使っての、北への退却ですが、この時日本軍には一発の砲弾も無くなって、みすみすの大魚を取り逃がしてしまいました。同盟国であった英国が、臨機応変に砲弾を提供してくれていたらと思わずにはいられません。欧米からのウクライナへの武器支援も、同じ轍を踏まないよう、迅速に行ってほしいものです。

鉄嶺は、今の日本人にはあまり馴染みのない都市となっていますが、明治時代はそうではありませんでした。日露戦争の後の、南満州鉄道の守備のための駐箚師団の旅団司令部は、鉄嶺に置かれていました。また、夏目漱石が、親友の中村是公(満鉄総裁)の招きで満韓を旅行したときの船は、鉄嶺丸という名前のものでした。

国力で劣る日本がロシアに勝てた理由の一つが、情報でした。この教訓を我々は持ち続けたいものです。